I muscoli e l'energia

Fisiologia dell'attività fisica

L'organismo umano è predisposto per l'attività, non per il riposo. Il movimento è la sua proprietà fondamentale e viene attuato mediante l'azione dei muscoli sulle leve ossee. L'attività fisica non coinvolge la semplice contrazione muscolare, ma implica l'interessamento di gran parte delle funzioni organiche; dall'apparato nervoso centrale all'apparato nervoso periferico, dall'apparato cardio-circolatorio e respiratorio a quello muscolare, dei complessi enzimatici alle ghiandole endocrine, tutto viene chiamato in causa dell'esecuzione dell'atto sportivo.

Differenza tra meccanismo aerobico ed anaerobico

Lo scopo dell'attività fisica è:

- L'effettuazione di lavoro manuale, per quanto l'aumento delle professioni intellettuali, lo sviluppo tecnologico tendono a ridurre il lavoro muscolare umano.

- L'attività sportiva, sempre più diffusa e praticata, anche da persone in età avanzata.

La fonte principale di energia del muscolo è l'ATP (adenosintrifosfato) che libera energia trasformandosi in ADP (adenosindifosfato). Inoltre, è presente in piccole quantità, la fosfocreatina (CP), capace anch'essa di fornire energia per la contrazione nelle primissime fasi dell'attività muscolare. Infatti i muscoli consumano le piccole riserve di CP e ATP già presenti, per iniziare la contrazione muscolare, anche quando sono ancora attivi i processi metabolici necessari alla risintesi dell'ATP. La produzione di energia che avviene sfruttando le riserve muscolari di fosfati energetici, come vengono chiamate ATP e CP può essere sfruttata per pochi secondi, e non necessita della presenza di ossigeno. Questo meccanismo viene chiamato anaerobico alattacido, perché oltre ad avvenire in assenza di ossigeno non si accompagna ad accumulo di acido lattico come avviene invece in altre attività anaerobiche muscolari. Quando invece l'energia necessaria alla contrazione muscolare viene prodotta utilizzando come substrato da metabolizzare il glicogeno contenuto nei muscoli, cioè le riserve di zuccheri, si parla di meccanismo glicolitico. La glicolisi può avvenire in assenza di ossigeno (glicolisi anaerobica) oppure in presenza di quantità adeguate di ossigeno (glicolisi aerobica o ossidativa). Quando la glicolisi provoca un progressivo accumulo, prima nei muscoli e poi anche nel sangue, del prodotto finale della reazione, cioè l'acido l'attico, si parla di meccanismo glicolito anaerobico lattacido. La produzione di energia attraverso questa via metabolica anaerobica non può essere mantenuta per lungo tempo perché il glicogeno contenuto nei muscoli non è infinito, e soprattutto perché dopo pochi minuti le alte concentrazioni di acido lattico nei muscoli e nel sangue provocano da una parte difficoltà di contrazione e dolori muscolari, dall'altra malessere generale.

Il meccanismo energetico che permette invece al muscolo di mantenere una attività prolungata, anche se di intensità relativamente minore, è il meccanismo aerobico, cioè quello che necessità di una adeguata quantità di ossigeno. I substrati metabolici utilizzati possono essere sia i grassi, quando l'intensità dell'esercizio fisico è bassa, sia il glicogeno o il glucosio via via che aumenta l'intensità del lavoro muscolare.

La Contrazione Muscolare

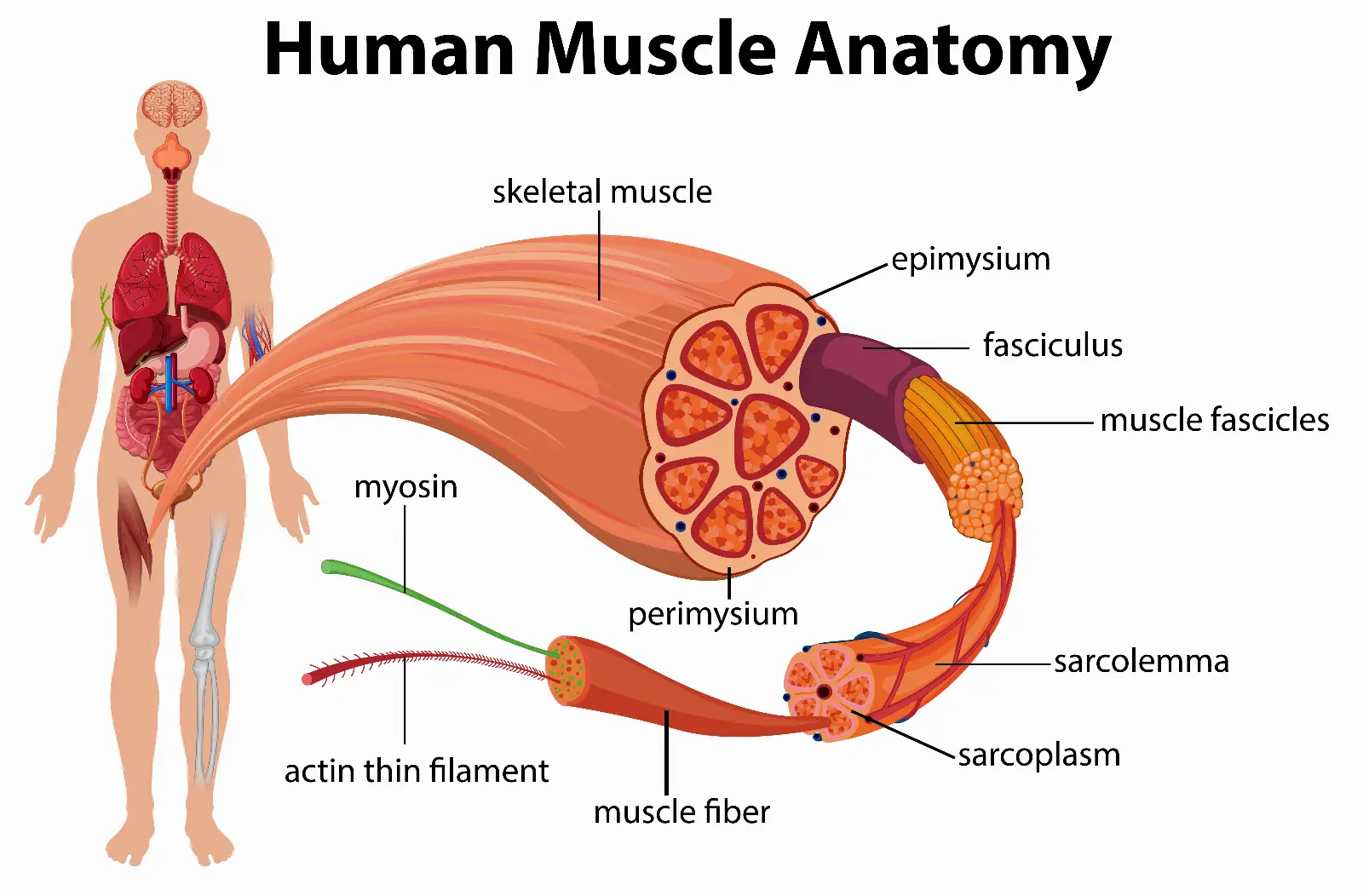

Il filamento spesso è un aggregato di molecole di miosina, lunghi bastoncelli con una doppia testa a un'estremità; la testa ha un sito attivo dove avvengono gli eventi chimici della contrazione muscolare. Il filamento sottile è un aggregato di molecole di actina, miosina e troponina. Nella meccanica dello spostamento dei filamenti a ogni ciclo, le teste delle molecole di mioisina (filamenti spessi) costituiscono i ponti trasversali in contatto con i filamenti sottili. Le teste sono orientate in senso opposto rispetto a una zona centrale priva di ponti trasversali. Il muscolo si contrae quando un impulso nervoso dà origine a una serie di eventi che provocano l'attacco delle teste di miosina ai filamenti di actina, la loro rotazione e infine il distacco delle teste stesse. In questo modo la sovrapposizione tra filamenti sottili e filamenti spessi aumenta provocando l'accorciamento del muscolo. Nel ciclo della contrazione muscolare, la testa di una molecola di miosina si combina con una molecola di adenosintrifosfato (ATP). Il complesso che ne risulta è trasformato in una forma intermedia attivata e si lega a una molecola di actina, facente parte del filamento sottile, Questo complesso viene idrolizzato e l'ATP si scinde in adenosindifosfato (ADP) e fosfato inorganico con liberazione di energia che, nel muscolo, viene utilizzata per la contrazione. Il complesso che ne risulta rimane stabile in una situazione di rigidità (complesso rigor) finché una nuova molecola di Atp si lega alla testa della miosina. Il complesso miosina-Atp a questo punto ricomincia il ciclo della contrazione.

Tipi di Contrazione Muscolare

La forza esercitata su un oggetto tramite la contrazione muscolare di un muscolo, porta il nome di tensione muscolare. Si nomina con il termine resistenza la forza esercitata sul muscolo dalla massa dell'oggetto. La tensione muscolare e la resistenza sono forze che si oppongono. Il fatto che la produzione della forza porti o no all'accorciamento delle fibre, dipende dai valori relativi della tensione e della resistenza. Quando un muscolo genera tensione senza cambiare la propria lunghezza, si dice che la contrazione è isometrica (di lunghezza costante). Una tale contrazione si produce quando il muscolo mantiene un carico in una posizione costante e tenta di spostare un carico più grande della tensione creata dal muscolo. In una contrazione isometrica il muscolo tenta di accorciarsi ma non riesce perché non può superare la resistenza: esempio il tirare le estremità di un asciugamano. I muscoli si contraggono ma non avviene nessun movimento scheletrico. Questo non vuol dire che i muscoli non lavorano, perché si produce calore e viene utilizzata energia. Ogni volta il carico mantenuto dal muscolo resta costante, ma il muscolo si modifica in lunghezza, si dice che la contrazione è isotonica (di tensione costante). Le contrazioni isotoniche vengono classificate:

- Concentriche, il muscolo si accorcia per l'effetto della resistenza

- Eccentriche, il muscolo si allunga per effetto della resistenza

Un muscolo di si dice agonista quando agisce nella stessa direzione del movimento che avviene sull'articolazione (bicipiti durante la flessione del gomito). Un muscolo si dice antagonista quando agisce in opposizione al movimento che avviene sull'articolazione (tricipite durante la flessione del gomito).